L'Exposition "L'Art de James Cameron"

À La Cinémathèque Française

L'article

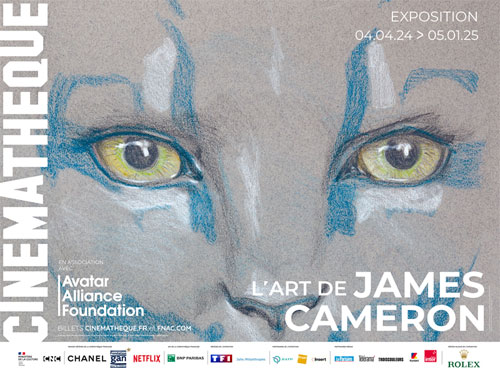

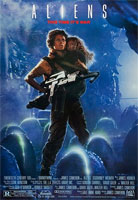

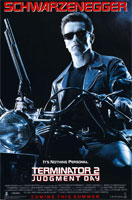

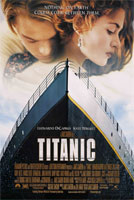

Le jeudi 4 avril 2024, la Cinémathèque française inaugure sa nouvelle rétrospective consacrée à James Cameron. Proposée jusqu’au jeudi 12 janvier 2025, l’exposition rend alors hommage au réalisateur canadien qui, au cours des quatre dernières décennies, est devenu l’un des pionniers du Septième Art grâce à des longs-métrages aussi intemporels et novateurs du point de vue de la technologie que Terminator (1984), Aliens, le Retour (1986), Titanic (1997) et Avatar (2009).

Fondée le 2 septembre 1936 par l’archiviste et restaurateur de films Henri Langlois, le réalisateur Georges Franju, l’historien et critique Jean Mitry et le journaliste et éditeur Paul-Auguste Harlé qui apporte son soutien financier, la Cinémathèque française est un organisme privé dont les missions sont la préservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique afin de le transmettre aux générations futures. Plus ancienne cinémathèque française derrière celle de Saint-Étienne créée quatorze ans plus tôt, elle rassemble 40 000 films, ainsi que des milliers de documents et d’objets liés au cinéma tels que des caméras, des affiches, des publications, des costumes, des décors et des accessoires.

Le 26 octobre 1948, la Cinémathèque française s’installe au 7, avenue de Messine, dans le 8e arrondissement de Paris. À l’époque, il ne s’agit encore que d’une modeste salle de projection de soixante places à laquelle est accolé le premier musée du cinéma d’Henri Langlois. Disposés sur trois étages, ces derniers sont transférés le 1er décembre 1955 au 29, rue d’Ulm, dans le 5e arrondissement. La salle de projection compte désormais 260 places. Le 5 juin 1963, le ministre de la Culture André Malraux permet à l’organisme d’investir un site plus prestigieux, le Palais de Chaillot. La Cinémathèque française est dans le même temps associée aux pouvoirs publics.

Henri Langlois

Disposant d’un prestige international de premier plan, la Cinémathèque française est indiscutablement liée au travail et à la passion d’Henri Langlois. Aussi, en février 1968, lorsqu'il est renvoyé à la demande du ministère des Finances qui critique sa gestion, une vague de protestations s’élève au sein de la profession. Des dizaines de cinéastes français et internationaux manifestent immédiatement leur indignation, à l’image d’Abel Gance, François Truffaut, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Claude Berri, Éric Rohmer, Jean Marais, Jean-Pierre Léaud, Charlie Chaplin ou bien encore Stanley Kubrick. Henri Langlois est dès lors réintégré le 22 avril. De retour aux commandes, il participe à l’inauguration du premier grand musée de cinéma place du Trocadéro le 14 juin 1972. Deux ans plus tard, en 1974, un Oscar d’honneur et un César récompensent ses efforts pour protéger le patrimoine cinématographique. Henri Langlois disparaît le 13 janvier 1977.

Victime d’un incendie qui, le 3 août 1980, détruit des milliers de bobines de film conservées dans un entrepôt de la banlieue parisienne, la Cinémathèque française continue malgré tout de grandir avec l’inauguration la même année d’une salle de projection au sein du Centre Pompidou. Sous l’égide de Jack Lang, Ministre de la Culture de François Mitterrand, elle s’installe bientôt au Palais de Tokyo. C’est l’époque des premières grandes rétrospectives consacrées à Ingmar Bergman, Ernst Lubitsch, Fritz Lang… D'autres salles de projections sont ouvertes au cinéma République et sur les Grands Boulevards.

La Cinémathèque française déménage une dernière fois le 28 septembre 2005 pour s’installer au 51, rue de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, au sein de l’ancien American Center dessiné et construit en 1994 par l’architecte américano-canadien Frank Gehry. En 2007, elle fusionne avec la Bibliothèque du Film (BiFi) dans laquelle sont réunis 23 500 ouvrages, 30 000 dossiers d’archives, 6 000 brevets, 12 000 films, 500 000 photographies, 23 000 affiches, 14 500 dessins… Certains objets historiques sont exposés au sein du Musée Méliès. De nouvelles rétrospectives sont par ailleurs consacrées à, entre autres, Auguste et Jean Renoir (2005), Pedro Almodóvar (2006), Georges Méliès (2008), Jacques Tati (2009), Stanley Kubrick (2011), Tim Burton (2012), François Truffaut (2014), Martin Scorsese (2015), René Goscinny (2017), Sergio Leone (2018), Louis de Funès (2020), Romy Schneider (2022), Agnès Varda (2023) et James Cameron (2024).

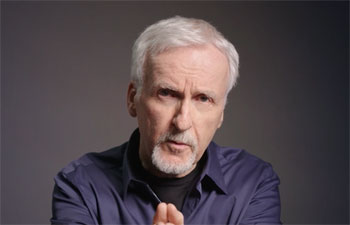

Né le 16 août 1954 à Kapuskasing, dans l’Ontario, James Cameron est le fils aîné de Philip Cameron, un ingénieur électrique, et de Shirley Lowe, une infirmière qui partage avec lui ses talents d’artistes. Passant une bonne partie de ses étés dans la ferme de son grand-père, le petit garçon se découvre très tôt une passion pour le dessin, les bandes dessinées, les romans futuristes et la science-fiction. Scolarisé au sein de la collégiale Stamford de Niagara Falls, il noircit alors les pages de dizaines de carnets de dessin et de cahiers dans lesquels il laisse germer son imagination. En 1971, il a dix-sept ans lorsque sa famille quitte le Canada pour Brea, en Californie. Il y poursuit son cursus sur les bancs de la Sonora High School, de la Brea Olinda High School, puis du Fullerton College où il étudie la physique. Il jette toutefois l’éponge à la fin de l’année 1974.

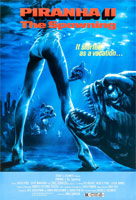

Enchaînant les petits boulots, il se passionne pour le cinéma, en particulier les effets spéciaux. Une projection de Star Wars : Un Nouvel Espoir en 1977 le convainc d’intégrer l’industrie du Septième Art. Grâce à l’argent d’un consortium de dentistes, il réalise son premier court-métrage, Xenogenesis, en 1978. Il travaille ensuite sur Les Mercenaires de l’Espace (1980), New York 1997 (1981) et La Galaxie de la Terreur, tantôt comme directeur artistique, tantôt comme artiste d’effets spéciaux, tantôt comme chef décorateur. En 1981, il met en scène son premier long-métrage, Piranha 2 : Les Tueurs Volants. C’est le début d’une filmographie incroyable composée de succès tels que Terminator (1984), Rambo 2 : La Mission (1985), Aliens, le Retour (1986), Abyss (1989), Terminator 2 : Le Jugement Dernier (1991), True Lies (1994), Titanic (1997), Les Fantômes du Titanic (2003), Aliens of the Deep (2005), Avatar (2009), Avatar : La Voie de l’Eau (2022) et Avatar : Fire and Ash (2025).

Dirigeant des acteurs aussi prestigieux qu’Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Bill Paxton, Sam Worthington et Zoe Salnaña, James Cameron est connu pour les exploits technologiques que représentent ses films. Il imagine notamment des caméras capables de filmer sous l’eau pour Abyss. Les images de synthèse et la technique du morphing offrent une présence extraordinaire au T-1000 dans Terminator 2 : Le Jugement Dernier. En partie assurée par sa société d’effets spéciaux, Digital Domain, fondée en 1993, la reconstitution du naufrage du Titanic remporte onze Oscars. En 2003, il expérimente le tournage en trois dimensions avec Les Fantômes du Titanic. Il sublime la technologie de la capture de mouvement avec Avatar et ses suites. Connu pour son intransigeance lors de ses tournages, James Cameron officie en outre comme producteur de Point Break (1991), Strange Days (1995), Dark Angel (2000), Expedition : Bismarck (2002), Solaris (2002), Volcans des Abysses (2003), Alita : Battle Angel (2019) ou bien encore Terminator : Dark Fate (2019).

Supervisée par les commissaires Kim Butts et Matthieu Orléan, L’Art de James Cameron se divise en six grandes thématiques. Le visiteur est au préalable accueilli par James Cameron qui, dans un message vidéo, décrit l’exposition comme « un voyage artistique de soixante ans retraçant son processus créatif » pensé comme une source d’inspiration pour chacun.

La visite débute par une plongée dans l’enfance de James Cameron à travers les œuvres parfois naïves d’un petit garçon aux rêves aussi grands que le talent. Datée de 1969, une coupure de presse montre Cameron, adolescent de quinze ans, en train de créer une illustration grâce à laquelle il a remporté le concours annuel de décoration de vitrines organisé par la banque Lincoln Trust and Saving Co.. Sur le dessin, trônent notamment une représentation de Dracula. Un Jack-o’-Lantern en costume est mis à l’honneur sur un autre dessin. L’Histoire est une autre source d’inspiration avec la reconstitution d’un combat aérien impliquant le célèbre Baron Rouge.

Le cinéma des années 1950 et 1960 est lui-même très présent dans les œuvres d’enfance de James Cameron. Certains illustrations s’inspirent du (Le) Septième Voyage de Sinbad (1958) et de 2001, l’Odyssée de l’Espace (1968). D’autres esquisses adaptent les intrigues des romans Conan le Barbare écrits par Robert E. Howard. La science-fiction est tout aussi présente avec des visions de l’univers dessinées alors que la Course à l’espace bat son plein. Une vision apocalyptique ressort de plusieurs croquis. James Cameron s’amuse en outre à détourner certaines œuvres d’art telles que La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli, le cinéaste représentant la déesse vêtue d’habits modernes.

Dragon, vers 1966

Conan le Barbare, vers 1970

Cherchant à vivre de sa passion, James Cameron met son art au service des publicitaires chargés de vendre divers films de série-B. Ce boulot, peu gratifiant, permet de payer le loyer. C’est surtout un moyen de mettre un pied dans l’industrie du cinéma. James Cameron s’efforce alors de livrer ses concepts en 48h pour toucher rapidement son chèque et se consacrer pleinement à son rêve de devenir réalisateur. L’exposition propose notamment de voir les affiches de Killer Instinct (1983) et Piranha 2 : Les Tueurs Volants (1981).

de l’Espace, fin des années 1960

années 1970

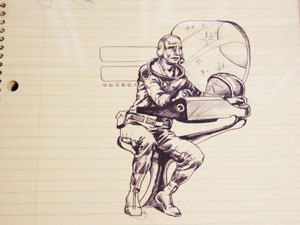

Balbutiante, la carrière de James Cameron prend son envol dans la seconde partie de l’exposition. Les visiteurs entrent dans un univers sombre simplement illuminé par un néon formant l’inscription « TechNoir ». De part et d’autre, des maquettes du T-800 Modèle 001 et du T-1000 trônent aux côtés de deux statues grandeur nature. Des croquis rappellent la conception des machines de Terminator (1984) puis Terminator 2 : Le Jugement Dernier (1991). Certains sont griffonnés sur de simples pages de cahier. L’une d’elles représente en particulier le comédien Lance Henriksen à qui Cameron souhaitait initialement offrir le rôle principal. La première femme du réalisateur, Sharon Williams, a servi d’inspiration au personnage de Sarah Connor.

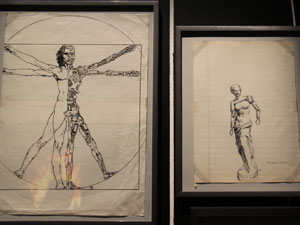

Des storyboards et d’autres concept-arts complètent l’allusion à Terminator. Dans son envie de détourner des œuvres classiques, James Cameron représente L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci avec une partie humaine et une autre moitié du corps robotique. Des bras mécaniques sont également offerts à La Vénus de Milo sur un autre croquis. Plus loin, Aliens : Le Retour (1986) est à l’honneur.

La Vénus de Milo, 1972

manutention, Aliens, le Retour

Le visiteur est plongé dans l’inconnu avec le long-métrage Abyss (1989). Des dessins des créatures marines, réalisés sur des feuilles noires, sont sublimes et, par certains aspects, très poétiques. C’est également le cas des maquettes représentant le pseudopode créées par les artistes d’ILM, chargés ensuite de l’animer par ordinateur. Une porte et une maquette rappellent le sous-marins USS Montana et la plate-forme pétrolière Deepcore.

L’une des parties les plus belles – et malheureusement les plus brèves – de l’exposition est consacrée à Titanic (1997). Le visiteur est tout d’abord sublimé par les merveilleuses représentations de l’épave réalisées par James Cameron à la suite de sa première plongée en 1995. Une fois encore, une belle poésie ressort de ces images montrant pourtant la désolation de certains intérieurs du luxueux paquebot qui gît depuis des décennies au fond de l’Atlantique nord.

de l'épave du Titanic, 1995

de Jack Dawson dans Titanic

Le public est ensuite immergé dans le navire avec une pièce circulaire rappelant les intérieurs de l’époque. Une porte, une balustrade et des plafonniers utilisés lors du tournage évoquent les décors créés pour le tournage par les équipes de Peter Lamont. Au centre, une vitrine abrite le script original du film. Sur les murs, trônent les merveilleux dessins attribués à Jack Dawson et qui, en réalité, ont été réalisés par James Cameron lui-même. La maman allaitant son bébé, la « célèbre » prostituée unijambiste mentionnée par Jack, la danseuse Giselle ou bien encore Madame Bijoux sont tous aussi beaux les uns que les autres.

La partie consacrée à Titanic ne serait pas complète sans le Cœur de l’océan et surtout le dessin de Rose « réalisé » par Jack quelques minutes avant la collision avec l’iceberg. Le visiteur apprend au passage que d’autres esquisses avaient initialement été exécutées par l’équipe de décorateurs. Elles aussi accrochées au mur, elles n’ont ni la maîtrise, ni le charme de celle de Cameron.

par James Cameron

par l'équipe des décorateurs

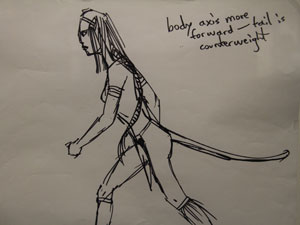

Avatar (2009) est au cœur de la première salle consacrée aux aliens. Sur les murs couleur émeraude, des dizaines de recherches graphiques et d’études préliminaires confirment la richesse visuelle et la poésie du film. L’une d’elles est joliment reprise pour créer l’affiche de l’exposition. Dans une première vitrine, des bustes montrent certains Na’vi, Tsu’tey, Akwey et l’avatar de Norm Spellman. Dans une seconde vitrine, sont disposées des moulages de Neytiri, ainsi que de certaines créatures de Pandora.

Avant Avatar, James Cameron a conçu des dizaines d’autres créatures, notamment le méchant du film Futur Immédiat, Los Angeles 1991 (1988). Le caractère félin des Na’vi était en outre déjà présent dans le personnage de Joshua incarné par Kevin Durand dans la série Dark Angel produite par Cameron (2000).

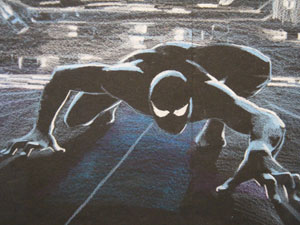

Au détour d’un mur, le visiteur aperçoit un personnage familier, Spider-Man. Non datée, l’œuvre provient de l’époque où James Cameron travaillait sur une adaptation cinématographique des aventures de l’homme-araignée. « C’est le plus grand de tous les films que je n’ai jamais réalisés », ironise le cinéaste. Rare, le dessin représente Spider-Man dans son costume noir, Cameron ayant déjà dans l’idée d’introduire le symbiote extra-terrestre Venom dans son intrigue. Cette vision n’a finalement pas vu le jour même si, avec le recul, le réalisateur avait indéniablement un coup d’avance.

non daté

LA 1991, 1988

Dans l’univers des créatures maléfiques, Aliens, le Retour (1986) occupe une place de choix. Le visiteur se retrouve bientôt face à une reproduction grandeur nature du monstre grâce au costume créé pour le tournage. Juste à côté, un œuf pas encore éclos est posé au sol. Un écran propose de voir ou revoir la scène durant laquelle Ellen Ripley – incarnée par Sigourney Weaver – tente de protéger Newt (Carrie Henn) en affrontant la reine Alien. Deux études préparatoires complètent le dispositif avec une représentation de la reine avec l'abdomen plein d’œufs.

Pour la dernière partie de l’exposition, l’univers fantasmagorique de Pandora est mis en parallèle avec le monde apocalyptique représenté par James Cameron sur de nombreux dessins.

Terminator 2 : Le Jugement Dernier

dans Avatar, vers 2006

Des photographies montrent les techniciens en train de créer l’apocalypse nucléaire visible dans Terminator : Le Jugement Dernier (1991). Des œuvres de jeunesse prouvent que cet Enfer trotte depuis longtemps dans l’esprit du réalisateur.

Celles-ci tranchent littéralement avec les esquisses de la nature foisonnante de Pandora avec ses couleurs vertes, bleues, turquoise, son Arbre des Âmes empli de lumière divine… Un dessin réalisé à la fin des années 1970 témoigne du fait que la planète d’Avatar était présente depuis longtemps dans un coin de la tête de James Cameron.

Pour terminer l’expérience, le visiteur plonge au cœur du monde d’Avatar en pénétrant dans un espace onirique dans lequel des projections permettent de couvrir les murs de végétation extraterrestre.

La visite présentée ici a été réalisée dès l’ouverture de la Cinémathèque française, à 11h00, le samedi 23 novembre 2024.

Pour commencer, force est de constater que le simple fait de disposer d’une exposition inédite consacrée à James Cameron en plein cœur de Paris est une chance incroyable. Si sa filmographie est aujourd’hui incontournable, l’œuvre du célèbre réalisateur canadien n’a jamais eu le droit, dans l’Hexagone, à un hommage digne de ce nom. En programmant L’Art de James Cameron, la Cinémathèque française frappe à n’en pas douter un grand coup en permettant au public de plonger, le temps d’une visite, dans l’imagination aussi débordante qu’incroyable du créateur de Titanic et d’Avatar.

Abyss

Titanic

Les atouts sont nombreux. Le premier est assurément de pouvoir constater à quel point James Cameron est un visionnaire, grâce à des œuvres qui, pour la plupart, sont présentées comme étant des originaux. Si quelques fac-similés sont malgré tout ajoutés, la plupart des dessins sont des documents véritables tout droit sortis de la collection personnelle de James Cameron. Le visiteur ne boudera donc pas son plaisir de voir des pages – parfois de vulgaires feuilles de cahier à spirales - ayant été réellement manipulées par le réalisateur.

Le deuxième atout réside dans les œuvres elles-mêmes. Personne ne peut rester insensible au talent incroyable de James Cameron. Même une simple mante religieuse croquée au stylo à bille en bas d’une page de cahier est à elle-seule spectaculaire tant le coup de crayon est maîtrisé. Que dire, dès lors, des concept-arts réalisés pour des films comme Terminator, Abyss ou Avatar ? Une mention spéciale peut être accordée aux fantastiques représentations de l’épave du Titanic. Avec beaucoup de poésie, elles allient à la fois la tristesse du naufrage avec la beauté d’une époque révolue. Les dessins attribués à Jack Dawson sont, tous, une autre marque de la maestria de James Cameron.

Le choix de ne pas suivre une chronologie des films est un troisième avantage certain. Chacun peut comprendre comment les œuvres sont connectées entre elles et à quel point l’imagination de James Cameron, qui pourrait paraître confuse, est en réalité parfaitement claire et cohérente. Les thèmes de prédilection du metteur en scène ressortent parfaitement. Certains peuvent apparaître comme optimistes et plein d’espoirs, comme la capacité des Hommes à se surpasser et à construire des machines novatrices (qu’il s’agisse de robots ou d’un paquebot aussi moderne, en son temps, que le Titanic), la bravoure de héros et surtout d’héroïnes n’ayant pourtant aucune aptitude particulière (Ellen Ripley, Rose DeWitt Bukater, Neytiri), ou bien encore la vision d’un univers renfermant des civilisations et des cultures remarquables (Abyss, Avatar). La plupart des concepts imaginés par James Cameron sont malgré tout empreints d'un fort pessimisme, le metteur en scène plaçant au centre de son art la menace d’une catastrophe nucléaire, les dangers de la robotique et de l’Intelligence Artificielle, ainsi que le risque de voir l’humanité périr à cause de ses propres inconstances.

de l'épave du Titanic, 1995

Aliens, le Retour, 1986

Absolument passionnante, L’Art de James Cameron souffre malgré tout de quelques écueils. Le premier, et pas des moindres, est l’installation de l’exposition dans un espace qui, finalement assez petit, impose souvent un certain entassement des œuvres. Il est parfois compliqué d’admirer précisément chaque dessin dès lors que ceux-ci s’accumulent sur un pan de mur assez réduit. En cas de forte affluence, le visiteur est forcément gêné et il est parfois difficile de se faire une place. La meilleure preuve est l’installation, pourtant géniale, consacrée au film Titanic. La pièce, circulaire, est tellement petite qu’il est impossible de profiter pleinement des extraits du film projetés sur l’écran. Difficile d’accéder au script placé au centre de la pièce, ou bien de se frayer un chemin pour admirer Rose ou le Cœur de l’océan. Il y a fort à parier que certains visiteurs sont passés à côté de ces artefacts cachés par la foule forcément compacte dans ce genre d’espace étroit.

Le deuxième défaut réside dans la scénographie. Dans trop de salles, il est tout bonnement impossible d’admirer et de photographier correctement les œuvres qui, à cause de l’éclairage, sont gâchées par un halo de lumière. Parfois réalisés sur des feuilles cartonnées noires, certains dessins sont gâchés par le reflet indésirable d’un spot mal placé.

Dommage, enfin, de voir des productions être totalement ignorées. Il apparaît évident qu’il n’était pas possible de tout montrer, faute de place. L’Art de James Cameron se focalise ainsi sur les films de science-fiction du réalisateur, exception faite de Titanic. Rien, dès lors, ne rappelle True Lies, ni les documentaires signés par le réalisateur. Peut-être ces sujets ne sont-ils pas aussi documentés et que les croquis et autres esquisses se comptent sur les doigts d’une main. Mais les photographies de tournage ou bien les storyboards des (Les) Fantômes du Titanic, d’Expedition : Bismarck ou d’Aliens of the Deep doivent à coup sûr valoir leur pesant d’or.

Décrite par James Cameron comme « une autobiographie à travers l’art », l’exposition L’Art de James Cameron est assurément un formidable rendez-vous avec le réalisateur de Titanic et Avatar. Si elle n’est pas exempte de défauts, elle n’en reste pas moins fascinante et incroyable grâce aux œuvres magnifiques qu’elle propose. Les amoureux du cinéma, mais pas qu’eux, ne peuvent qu’être comblés.

À noter que les œuvres présentées sont reproduites dans le catalogue de l’exposition, TECH NOIR : L'Art de James Cameron, publié en 2024 par l’éditeur Huginn & Muninn.