L'Histoire Invisible du Titanic

|

Titre original : Titanic : The Digital Resurrection Production : National Geographic Atlantic Productions Date de diffusion USA : Le 11 avril 2025 Genre : Documentaire |

Création : Fergus Colville Musique : Tom Hodge Durée : 70 minutes |

Le synopsis

|

La critique

Parmi les plus grandes tragédies maritimes de toute l’Histoire, le naufrage du Titanic est certainement celle qui fascine le plus le public et la communauté scientifique.

Le paquebot trouve ses origines en 1907. À l’époque, l’Europe et les États-Unis vivent au rythme de l’Âge industriel qui, en un peu plus d’un siècle, a totalement bouleversé la vie des contemporains. Les moyens de production se sont profondément transformés avec l’apparition des usines et du travail à la chaîne. Les moyens de transport ont eux-mêmes considérablement évolué. Une véritable Révolution est en marche depuis la fin du XVIIIe siècle. La navigation s’en trouve particulièrement changée. L’acier a remplacé le bois. La vapeur a supplanté la force du vent. La taille, la force et la vitesse n’ont eu de cesse de s’accroître au fur et à mesure des différentes innovations.

L’idée du Titanic germe en 1907 dans l’esprit de Lord William James Pirrie et de Joseph Bruce Ismay. Respectivement directeur des chantiers navals Harland & Wolff de Belfast et directeur général de la compagnie maritime White Star Line de Liverpool, les deux hommes ambitionnent en effet de bâtir une nouvelle flotte de trois paquebots destinée à supplanter le Lusitania et le Mauretania, les deux fleurons de la Cunard Line. Baptisés Olympic, Titanic et Gigantic (un nom finalement changé en Britannic), leur conception est supervisée par Thomas Andrews qui achève les plans durant l’automne 1908. Au vu de la taille des futurs bateaux, des travaux d’agrandissement sont nécessaires au sein des chantiers de Belfast. De nouveaux bassins sont aménagés. Des grues flottantes sont ajoutées. Le 16 décembre 1908, la quille de l’Olympic est posée au fond de la cale de construction N°2. Environ quatre mois plus tard, le 31 mars 1909, celle du Titanic est assemblée dans la cale N°3.

Forts d’une expérience incroyable, les ouvriers parviennent à riveter les coques en un temps record. L’Olympic est ainsi mis à l’eau dès le 20 octobre 1910. Le Titanic le suit le 31 mai 1911. Mécaniciens, charpentiers, électriciens, plombiers, peintres, décorateurs se succèdent alors durant les dix mois suivants afin d’armer et aménager le paquebot. Les machines, les équipements et les pièces de mobiliers les plus modernes et luxueux de l'époque sont mis à profit. Un accident survenu sur l’Olympic, entré en collision avec l’Hawke, retarde cependant les travaux du Titanic durant deux mois. En janvier 1912, les quatre cheminées sont dressées. Le 3 février, les hélices sont à leur tour montées. Le 24 mars 1912, le Titanic est immatriculé à Liverpool.

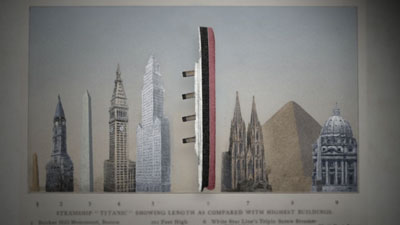

Confié au commandant Herbert Haddock, remplacé le 31 mars 1912 par Edward James (E. J.) Smith, le Titanic est en tout point impressionnant. Il mesure 269 mètres de long, 28 mètres de large, 52 mètres de haut et pèse plus de 46 000 tonnes. Il possède un double fond, dix ponts et vingt-neuf chaudières. Réputé pour être insubmersible, il ne compte que vingt canots de sauvetage, quatre de plus que ce que les normes de sécurité exigent à l’époque. À l’intérieur, le luxe est présent partout pour les passagers de Première Classe qui disposent, entre autres, de trois ascenseurs, de salles de bains, d’une piscine, de bains turcs, d’un salon de lecture, d’un fumoir, d’un gymnase, d’un café véranda, d’une salle à manger magnifique... Les Deuxièmes Classes possèdent pour leur part des cabines répondant aux critères de la Première Classe sur d’autres navires, mais aussi un fumoir, une bibliothèque, une salle à manger... La Troisième Classe est elle-même confortable comparée à celles d’autres bateaux, avec ses cabines pour quatre à huit personnes, sa salle à manger, sa cuisine et son fumoir.

Plus grand, plus beau, plus puissant, plus rapide, plus luxueux... Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier le Titanic dont le budget avoisine les 1,5 million de livres sterling (environ 170 millions d’euros). Dès le mois d’avril 1912, une partie de l’équipage embarque et se met au travail. Le Titanic arrive dans le port de Southampton le 3. Arrimé au quai N°44, il subit quelques travaux supplémentaires, en particulier sur les cheminées qui sont entièrement repeintes. Acheminées par train, les marchandises et les vivres sont embarqués. Les passagers montent à leur tour à bord le 10 avril 1912. Le Titanic prend finalement la mer à 12h15. Difficile à manœuvrer, il manque de heurter le paquebot City of New York arraché de ses amarres à cause des remous. À 18h35, une première escale a lieu à Cherbourg, en Normandie. Le 11 avril 1912, le Titanic arrive à Queenstown, en Irlande, où montent les dernières personnes. Au total, 1 324 passagers et 889 membres d’équipages prennent la direction de New York.

La croisière se passe selon les prévisions. Dès le 12 avril 1912, le Titanic reçoit toutefois plusieurs messages émanent du paquebot français La Touraine qui signale des icebergs. D’autres télégrammes d’alerte se succèdent le 13 avril. Encouragé par Bruce Ismay, désireux de s’offrir une belle publicité en battant le record de la traversée de l’Atlantique, le capitaine Smith ne donne cependant pas l’ordre de ralentir. Le paquebot avance à une vitesse d’environ 42 km/h... À bord, la vie suit son cours comme si de rien n’était. Mais le 14 avril 1912, le Baltic et le Californian continuent de prévenir le Titanic au sujet de la glace. Jack Phillips, l'un des deux radiotélégraphistes, s’agace et demande à ses collègues des autres navires de cesser d’encombrer la ligne.

À 23h40, les veilleurs Frederick Fleet et Reginald Lee aperçoivent, médusés, un iceberg à seulement quelques dizaines de mètres au loin. L’absence de vent et de vaguelettes autour du bloc de glace ont empêché de le voir avant. Les deux hommes donnent immédiatement le signal d’alerte à la passerelle. Le premier officier William Murdoch intime l’ordre de virer vers bâbord et de faire marche-arrière. Mais il est trop tard... L’iceberg est trop proche. Le navire va trop vite. Il est trop lourd... Le Titanic commence à virer de bord, mais il ne peut éviter l’impact avec l’iceberg. La coque est percée à différents endroits sous la ligne de flottaison. Des dizaines de rivets sautent sous l’effet de la torsion des plaques de tôles. L’eau commence à envahir les cinq premiers compartiments. Les cloisons étanches n’allant pas plus haut que le pont E, elle inonde bientôt les ponts supérieurs et les compartiments suivants. Alourdi, le Titanic commence inexorablement à s’enfoncer par l’avant. Le naufrage est dès lors inévitable. Il reste deux heures, tout au plus, pour organiser l’évacuation et sauver le plus de monde possible...

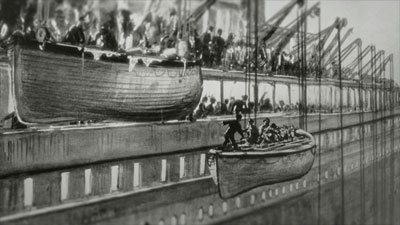

Vingt minutes après le choc, l’équipage est mobilisé pour préparer les canots de sauvetage. Il n’y a potentiellement que 1 178 places pour environ 2 200 personnes à bord. Les opérateurs radio se relayent pour envoyer les appels de détresse. Le premier SOS de l’Histoire est transmis. Des fusées de détresse sont envoyés en l’air. Elles auraient dû être rouges. Elles sont semble-t-il blanches. Situé à quelques kilomètres de là, le Californian les aperçoit mais ne comprend dès lors pas la gravité ni l’urgence de la situation. L’Olympic reçoit les appels, mais il est trop loin, à près de mille kilomètres de là. Plus proche, à une centaine de kilomètres, le RMS Carpathia change sa trajectoire et traverse un champ de glaces pour aller secourir les passagers du Titanic. À 00h25, ordre est donné de faire évacuer les femmes et les enfants d’abord. Il faut attendre encore vingt minutes pour que le premier canot soit mis à l’eau avec seulement vingt-huit passagers pour soixante-cinq places ! Au final, seuls deux canots partiront pleins !

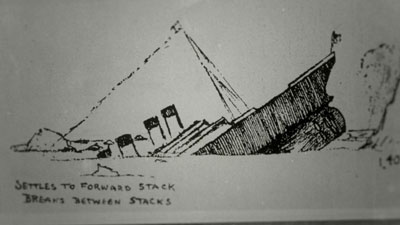

À 02h05, le dernier canot est mis à l’eau. Il est comme tant d’autres à moitié vide... Dix minutes plus tard, la cabine radio est inondée. À 02h17, l’orchestre cesse de jouer. La première cheminée tombe. La grande verrière surplombant le grand escalier éclate sous le poids de l’eau qui entre de plus belle à l’intérieur du navire. Une minute plus tard, à 02h18, les batteries disjonctent et les lumières cessent de fonctionner. Fragilisée par l’inclinaison et le poids de l’eau, la coque se déforme puis se brise en deux. La partie avant du Titanic coule. L’arrière flotte pendant quelques instants avant de sombrer à son tour. Il est 02h20...

Des centaines de passagers sont alors plongés dans une eau à -2°C. Leurs cris sont terrifiants. Mais le silence ne tarde pas à s’épaissir. En quelques minutes, les morts se comptent par centaines... Le cinquième officier Harold Lowe ordonne un retour sur les lieux du naufrage. Le temps de s’organiser, il est déjà 03h00. Quatre hommes sont finalement sortis de l’eau. L’un d’eux mourra malgré tout. Trente minutes plus tard, le Carpathia, lancé à pleine vitesse malgré les risques de collision avec des blocs de glace, arrive enfin sur les lieux du drame. Deux heures plus tard, le Californian est lui aussi sur place.

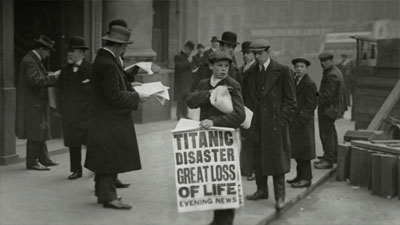

À 08h30, le deuxième officier Charles Lightoller est le dernier survivant à embarquer à bord du Carpathia qui se met immédiatement en route pour New York. La rumeur du naufrage se répand, bien que les représentants de la White Star Line cherchent à se montrer rassurant. La disparition du Titanic n’est confirmée que dans la soirée du 15 avril 1912. Une nuée de journalistes et de badauds est amassée sur les quais lorsque le Carpathia arrive enfin le jeudi 18 avril. Environ sept-cents survivants débarquent. La catastrophe a fait environ mille-cinq-cents victimes, dont 25% des femmes à bord, 82% des hommes et 75% des passagers de Troisième Classe, empêchés d’atteindre les canots à cause des grilles placées entre les ponts et qui sont restées fermées à clé. Au nombre des victimes, figurent notamment John Jacob Astor, l’homme le plus riche du paquebot, ainsi que des dizaines d’autres membres du gotha de l’époque, les époux Isidor et Ida Strauss, Benjamin Guggenheim, ainsi que l’architecte naval Thomas Andrews, le premier officier Murdoch et le capitaine Smith.

Placé à la Une de la presse du monde entier, le Titanic a, dès son naufrage, été entouré de questions sans réponse. Au cours des décennies suivantes, des dizaines d’expéditions ont été entreprises pour localiser l’épave. Celle-ci n’est finalement retrouvée que le 1er septembre 1985 par l’expédition franco-américaine dirigée par Jean-Louis Michel de l’IFREMER et Robert D. Ballard de l’Institut océanographique de Woods Hole. Localisée à 650 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve, à environ 3 800 mètres de profondeur, l’épave confirme que le Titanic s’est bel et bien brisé en deux, alors même que cette thèse était débattue et niée par les cadres de la White Star Line au moment de l’enquête diligentée par le gouvernement américain. Bien que Michel et Ballard aient dès le départ fait le choix de ne relever aucun objet du site, la récupération d’artefacts n’a pas tardé à commencer dès la fin des années 1980. Accusés par les uns d’être des pilleurs d’épaves, les scientifiques ont malgré tout sauvé des dizaines d’objets d’une destruction certaine. Les bactéries ne cessent en effet de ronger le navire qui disparaîtra définitivement dans les prochaines décennies. Avant que cela n’arrive, les plongées les plus récentes tentent de photographier au mieux le site, aujourd’hui placé sous la protection de l’UNESCO.

Dès l’annonce de son naufrage, le Titanic n’a eu de cesse d’alimenter la culture populaire. Au mois de mai 1912, soit quelques semaines seulement après le drame, les spectateurs peuvent ainsi voir Saved from the Titanic, un film d’Étienne Arnaud avec Dorothy Gibson, l’une des survivantes, en tête d’affiche. La même année, le réalisateur Mime Misu tourne In Nacht und Eis. En 1953, Jean Negulesco réunit devant sa caméra Barbara Stanwyck et Clifton Webb dans Titanic, une production 20th Century Fox couronnée par l’Oscar du Meilleur Scénario remis à Charles Brackett, Richard Breen et Walter Reisch. Cinq ans plus tard, en 1958, le Britannique Roy Ward Baker adapte le livre La Nuit du Titanic de Walter Lord dans Atlantique, Latitude 41° avec Kenneth More, Laurence Naismith et Ronald Allen. Suivent les téléfilms S.O.S. Titanic (1979) et Le Titanic (1996). En 1997, le réalisateur canadien James Cameron termine d’inscrire le nom du Titanic dans les mémoires grâce au film éponyme récompensé par onze Oscars – un record. Depuis la sortie du film, l’engouement pour le paquebot est tel que des dizaines de documentaires sont produits chaque année, Cameron revenant lui-même sur son expérience avec Les Fantômes du Titanic (2003), Titanic : 20 Ans Après avec James Cameron (2017) et Titanic : 25 Ans Après avec James Cameron (2023).

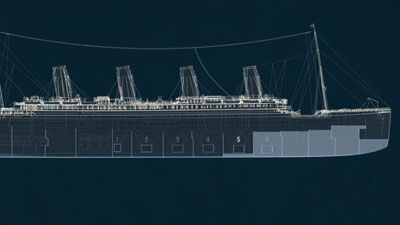

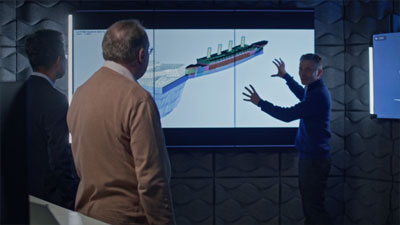

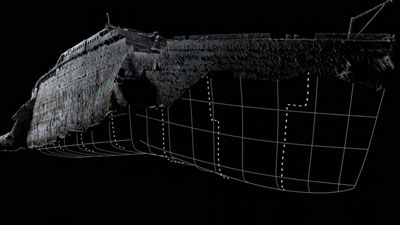

Avec tous ces films et tous ces documentaires, beaucoup pensent que tout a été dit sur le Titanic. Pourtant, plus d’un siècle après le naufrage, nombre de détails et pléthore de questions font encore débat. Pour y répondre, les scientifiques continuent par conséquent d’explorer l’épave, certains au risque de leur vie. Pour ce faire, ils peuvent compter sur les technologies les plus innovantes mises sur pied au cours des quarante dernières années. En 2022, une nouvelle série de plongées est organisée par la société de production de scans haute définition Magellan afin de photographier le site. Deux sous-marins sont amenés à 3 800 mètres sous la surface de l’océan Atlantique. Le premier – baptisé Roméo – est chargé de filmer et de photographier les fonds marins et le champ de débris entourant le navire. Le second – Juliette – est quant à lui utilisé pour saisir chaque centimètre carré des deux parties de l’épave distantes d’environ six-cents mètres. Trois semaines sont alors nécessaires pour numériser l’ensemble du site, les deux submersibles fonctionnant 24 heures sur 24. Il faut ensuite un an pour traiter les données collectées puis pour assembler les quelque 715 000 clichés. Le résultat de ce travail incroyable est la création d’un jumeau virtuel de l’épave du Titanic à l’échelle 1. Projetée sur un écran gigantesque, cette maquette interactive grandeur nature peut être étudiée sous tous les angles en la faisant tourner. Il est de plus possible de zoomer sur telle ou telle partie du navire ou de ses décombres avec une précision en tout point remarquable.

L’examen du jumeau numérique du Titanic est confié à l’œil aguerri de Parks Stephenson. Diplômé de l’U.S. Naval Academy, il débute sa carrière dans la Navy avant de travailler pour différentes firmes industrielles, notamment Hughes Aircraft, Raytheon et Lockheed Martin. En 2001, le réalisateur James Cameron l’engage en tant que conseiller technique au moment du tournage des (Les) Fantômes du Titanic (2003). Également impliqué dans le documentaire Titanic : 20 Ans Après avec James Cameron (2017), Parks Stephenson offre en particulier son expertise à National Geographic, PBS et The History Channel en apparaissant dans des documentaires comme La Minute de Vérité (2006), Aux Origines de l’Humanité (2013), D-Day in HD (2014) et La Bombe (2015). À ce jour, il est l’un des plus grands experts du Titanic dont il connaît chaque facette.

Pour l’épauler dans son étude, Parks Stephenson est accompagné par le capitaine Chris Hearn et le docteur Jennifer Hooper McCarty. Directeur du Centre for Marine Simulation au sein de l’Institut maritime de la Memorial University of Newfoundland (MUN) basée à Saint-Jean de Terre-Neuve, au Canada, Hearn est diplômé de l’École d’Études Maritimes et a jadis servi comme capitaine et surintendant sur divers navires. Tout en participant à de nombreuses expéditions marines et sous-marines, il a joué un rôle actif dans le développement de technologies de pointe permettant d’explorer les abysses. Chris Hearn officie en outre comme conseiller auprès d’associations maritimes telles qu’Oceans Advance et les Conseils consultatifs régionaux de la Garde côtière canadienne.

Jennifer Hooper McCarty étudie les sciences et l’ingénierie des matériaux à l’Université John Hopkins d’où elle sort avec un doctorat en 2003. Spécialiste du Titanic, elle a notamment passé des années à étudier les rivets prélevés sur l’épave, ainsi que les archives des chantiers Harland & Wolff. À partir de son travail, elle signe avec Tim Foecke le livre What Really Sank the Titanic: New Forensic Discoveries publié en 2008. Elle défend alors la thèse selon laquelle le navire était équipé de rivets bons marché et de mauvaise qualité qui, du fait de leur fragilité, n’auraient pas résisté à la collision avec l’iceberg. Les plaques d’acier formant la coque se seraient dès lors désolidarisées, ce qui aurait accéléré le naufrage du paquebot.

À présent que tous les survivants du naufrage ont disparu, l’épave demeure le seul témoin pouvant encore « parler » de la tragédie et répondre aux questions encore en suspens. La copie numérique du navire devient dès lors l’indice principal d’une véritable enquête filmée par Fergus Colville. À la fois journaliste, documentariste et scénariste, le réalisateur a durant sa carrière promené ses caméras aux quatre coins du monde pour le compte de National Geographic, Discovery Channel, Prime Video, Apple TV+, BBC, CBS ou bien encore Disney+. De son travail, sont nées, entre autres, les séries Timeshift (2004-2006), Design For Life (2009), Turn Back Time (2010), Get Your House in Order (2012), Amour Interdit (2016), Trailblazers (2016), Kiss of Death (2017), Meurtres Sous Surveillance (2019-2020), Voyage au Bout de l’Enfer (2012-2021) et Feds (2023).

Assortie d’une narration particulièrement didactique récitée par Josh Goodman (et Vincent Bonnasseau en version française), L’Histoire Invisible du Titanic pourrait passer pour un énième exposé sur le paquebot avec des images maintes fois vues et revues ailleurs. Il est vrai que dans nombre de documentaires, les séquences filmées sous la surface des mers sont assez semblables, avec les mêmes plans sur les parties les plus iconiques de l’épave si difficile à filmer, à commencer par sa proue dont la pointe émerge dans l’obscurité. Ici, le spectateur est néanmoins face à une plus-value jusqu’à présent jamais offerte. C’est en effet la première fois que le navire gisant au fond de l’océan peut être observé dans son intégralité, alors même qu’à cause de l’absence de lumière, il est impossible de le voir dans son ensemble à 3 800 mètres de profondeur. Cerise sur le gâteau, les images sont proposées en haute définition, l’occasion de regarder le moindre objet et le moindre détail du navire avec une qualité inégalée. Avec son infographie en trois dimensions, L’Histoire Invisible du Titanic se présente alors comme l’exact opposé du documentaire Le Titanic Redévoilé produit par National Geographic en 2015 et dont les animations 3D étaient franchement piteuses.

Avec L’Histoire Invisible du Titanic, c’est la première fois que le spectateur – et les scientifiques participant à l’émission – se retrouvent face à l’épave telle qu’elle se présente dans les profondeurs. C’est la première fois que la caméra se promène dans des endroits trop dangereux pour être accessibles, comme la poupe du navire sous laquelle aucun submersible ne s’aventure sans prendre le risque de rester coincé. C’est la première fois que des morceaux entiers du navire sont clairement visibles, telle l’hélice tribord sur laquelle il est encore possible de lire le numéro de série, 401. C’est la première fois que les détails de la coque peuvent être examinés avec minutie. C’est la première fois que les débris éparpillés tout autour de l’épave, parfois à des kilomètres, apparaissent aussi nettement. C’est la première fois que l’ampleur des dégâts est aussi perceptible. « En observant le navire sous cette échelle, on croirait qu’il a été frappé par un énorme missile », s’étonne Chris Hearn.

Grâce à la précision des images, les experts parviennent à répondre à certaines questions et à confirmer plusieurs théories. Jennifer Hooper McCarty remarque par exemple que la vitre d’un hublot est cassée. Selon elle, c’est forcément le résultat d’un impact venu de l’extérieur. Elle en déduit que la fêlure provient du choc avec l’iceberg. Vu l’endroit où se trouve ledit hublot, cela confirme que le bloc de glace émergeait à au moins neuf mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Ailleurs, Parks Stephenson identifie une vanne à vapeur modulante en position ouverte, là où le navire s’est brisé en deux. Celle-ci permettait de faire fonctionner les dynamos. Elle ne pouvait être actionnée que manuellement. C’est la preuve que les mécaniciens et leur chef, Joseph Bell, sont restés à leur poste et ont œuvré jusqu’à la mort pour maintenir le courant le plus longtemps possible. Dans un autre registre, le champ de débris confirme que la rupture du bateau ne fut pas nette. C'est en réalité une cassure de près de vingt mètres de large qui se produisit entre la proue et la poupe, au niveau des cabines des passagers de première classe. À noter qu’au fur et à mesure des découvertes, l’histoire du Titanic est racontée par la professeur Yasmin Khan. Illustrées avec des documents d’époque, les interventions de cette dernière offrent un bon aperçu de l’Histoire du paquebot pour le public, parfois novice, qui n’en connaîtrait pas tous les détails.

L’une des questions encore débattues aujourd’hui concerne la stratégie d’évitement mise en place par William Murdoch pour contourner l’iceberg. En l’espèce, le premier officier a donné l’ordre de faire machine arrière tout en virant à bâbord. Si cette décision aurait pu fonctionner, à condition que la glace ait été aperçue plus tôt, elle n’a pu empêcher la collision. L’avant du navire côté tribord a été éraflé sur plusieurs mètres. Une simulation générée par le professeur Jeom-Kee Paik et les docteurs Simon Benson et Stephen Payne reconstitue minutieusement le choc qui n’a en fait duré que six secondes. À partir des données collectées, les scientifiques notent que les dégâts ont touché gravement les 4 premiers compartiments. Sur la pointe avant et dans la chaufferie 5, en revanche, les dommages ne dépassent pas la taille de deux feuilles de papier. Ce sont des avaries minimes, donc, mais qui ont malgré tout scellé le sort du bateau. Le Titanic pouvait rester à flot avec ses quatre premiers compartiments inondés. La mince détérioration de la cloison de la chaufferie 5 a donc été de trop. La manœuvre décidée par Murdoch a par conséquent été fatale.

Aurait-il fallu alors foncer droit devant et percuter l’iceberg de plein fouet ? Cette question revient souvent et divise la communauté scientifique. La simulation permet d’y répondre. Si William Murdoch avait choisi de ne pas ralentir et de ne pas tourner, l’avant du Titanic se serait écrasé lourdement contre la glace. La pointe avant et les quatre premiers compartiments auraient été littéralement broyés et écrasés. Les dommages auraient été énormes. Mais la chaufferie 5 n’aurait semble-t-il pas été touchée. Le navire, forcément immobilisé, serait resté à l’eau plus longtemps. Il aurait peut-être coulé, certes. Mais les secours auraient eu plus de temps pour arriver. Faut-il dès lors blâmer l’officier Murdoch ? C’est à cet instant que l’œil avisé de Chris Hearn apporte une vision nécessaire. Le capitaine rappelle que toutes les décisions ont été prises dans l’urgence, en une fraction de seconde. Il s’arrête de plus sur le fait que les couchettes de l’équipage étaient situées à l’avant du paquebot. En fonçant droit dans l’iceberg, des dizaines de marins auraient été tués. En tenant compte de ces remarques, il est plus facile de comprendre la décision prise par William Murdoch.

Les arguments de Chris Hearn sont indispensables pour réhabiliter William Murdoch dont le souvenir a été écorné après la catastrophe. Concernant le premier officier, une trouvaille de Parks Stephenson est une autre source de disculpation. Dans les comptes-rendus de la tragédie, il est en effet noté que Murdoch aurait perdu son sang-froid et abandonné son poste avant de se loger une balle dans la tête. Or, Stephenson observe que l’un des bossoirs situés à l’avant du Titanic est à la verticale. Cette position suggère qu’un dernier canot était en cours d’installation afin d'évacuer d’autres passagers. Ledit bossoir est justement dans la partie du navire gérée par William Murdoch. Il apparaît ainsi évident que l’officier a, jusqu’au bout, organisé les secours, et ce malgré l’inclinaison du Titanic. L’entreprise fut vouée à l’échec lorsque l’eau submergea le pont. Il est probable que Murdoch ait été emporté par les flots et qu’il ne soit pas mort « en lâche » comme ont pu le suggérer certains. Cela corrobore au passage le témoignage du second officier, Charles Lightoller, qui a toujours soutenu son supérieur et défendu sa mémoire.

Cette façon d’évoquer certaines personnes ayant vécu le drame est certainement l’autre point fort de L’Histoire Invisible du Titanic. Le documentaire rend justice à quelques personnalités souvent oubliées. Parmi ces héros inconnus, figure notamment Joseph Bell, l’ingénieur en chef du paquebot. Après l’impact, l’homme a refusé de quitter la salle des machines. Se destinant à une mort inévitable, il a fait le nécessaire pour continuer de faire fonctionner les chaudières de la chaufferie 2 et le système électrique, indispensable pour assurer l'éclairage des ponts et surtout envoyer les appels de détresse. Comprenant que l’obscurité aurait provoqué une panique sans précédent, il s’est battu jusqu’à la fin aux côtés de trente-cinq mécaniciens aussi courageux que lui. Grâce à leur sacrifice, de nombreuses vies ont été sauvées.

Le documentaire parle aussi de Jack Phillips, l’un des opérateurs radio du paquebot. Jusqu’au bout, celui-ci a envoyé des signaux de détresse. L’eau s’engouffrait déjà dans la pièce, qu’il continuait malgré tout à appeler à l’aide. Il est mort dans la tragédie. L’Histoire Invisible du Titanic mentionne aussi Edward Wilding, l’un des concepteurs du navire. N’ayant pas embarqué à bord, il fut convoqué par la commission chargée d’évaluer les responsabilités des uns et des autres. Wilding fut l’un des seuls à expliquer les causes du naufrage, en particulier la déchirure le long de la coque. Il expliqua alors que les trous percés par l’iceberg ne devaient pas être si importants que cela, mais qu’une avarie au niveau de la chaufferie 5 avait certainement été fatale. Il a parlé du fait que le Titanic, sous la pression, s’était certainement brisé en deux. À l’époque de son témoignage, beaucoup n’ont pas pris au sérieux ses dires. Les simulations réalisées aujourd’hui confirment pourtant qu’il avait raison.

Du côté des passagers, d’autres héros se sont illustrés. Isa Strauss a refusé d’embarquer dans un canot de sauvetage, préférant rester aux côtés de son mari, Isidor. Tous les deux ont péri. Originaire du Rhode Island, Rhoda Abbott a elle aussi préféré rester sur le pont auprès de ses fils. Tous les trois sauteront finalement du navire. Rhoda survécut et fut la seule femme survivante à être restée sur le Titanic jusqu’au bout. Ses fils furent perdus. Selon le témoignage de Jack Sayers, la place laissée dans le canot de sauvetage par Rhoda Abbott fut prise au dernier moment par Joseph Bruce Ismay, le directeur général de la White Star Line qui, sain et sauf, vit sa réputation brisée à jamais. D’autres destins tragiques sont enfin évoqués au moment d’observer le champ de débris. Évidemment macabres, mais malgré tout d’une beauté sans pareille, les images montrant les vêtements, les chaussures, les bouteilles, les morceaux de mobiliers ou de décors, les pièces de vaisselles et même une tête de poupée rappellent les mille-cinq-cents vies brisées.

L’Histoire Invisible du Titanic est un très beau film qui, à n’en pas douter, apporte beaucoup à la postérité du Titanic. C’est la première fois que le naufrage est raconté accompagné d’images aussi nettes de l’épave. De fait, rarement un documentaire s’est penché de manière aussi précise sur le récit de la catastrophe. Les expertises de Parks Stephenson, Chris Hearn et Jennifer Hooper McCarty apportent des réponses à nombres de questions posées depuis des décennies. D’autres énigmes ne manqueront pas d’être à leur tour résolues grâce au jumeau numérique du paquebot. Celles-ci feront peut-être l’objet d’autres émissions du même genre. Chacun peut, de plus, espérer que ces images – magnifiques – seront un jour proposées au sein d’une salle de projection, d’un musée, d’une exposition.

Produit par Atlantic Productions qui avait déjà livré Mission Titanic en 2020, L’Histoire Invisible du Titanic est diffusé le 11 avril 2025 sur National Geographic. Le documentaire arrive le lendemain sur les plates-formes Hulu et Disney+. En France, il est proposé le 14 avril 2025 – 113 ans jour pour jour après le naufrage – toujours sur Disney+. « Après avoir exploré des épaves dans le monde entier, je n’ai jamais rien vu d’aussi époustouflant que L’Histoire Invisible du Titanic, note Sean Kingsley dans les colonnes du Hollywood Reporter. Le film qualifie l’entreprise de ‘plus grand projet de numérisation sous-marine de l’Histoire’. Mais c’est bien plus que cela. C’est un nouveau document de référence ». « Les scientifiques ont réalisé le scan 3D le plus précis à ce jour de l’épave du Titanic, expliquent David Muir, Eric Noll et Doc Louallen d’ABC News. Plus d’un siècle après son naufrage tragique, le RMS Titanic continue de révéler les détails de cette nuit fatidique grâce à une technologie révolutionnaire de numérisation sous-marine qui offre des informations inédites sur les derniers instants du navire ».

Offrant des images magnifiques, une reconstitution de l’épave précise et une parole d’experts pédagogique, L’Histoire Invisible du Titanic est un documentaire incontournable pour quiconque souhaite en savoir plus sur la nuit tragique du 14 avril 1912. Les personnes n’y connaissant rien seront bien informées. Le public averti en aura lui aussi pour son argent grâce à cette modélisation 3D qui donne une vision totalement nouvelle de l’épave du Titanic.